服务热线

0516-82635900

发布日期:2025-06-04 浏览次数:次

本文探讨了人工智能技术在文化馆数字化转型中的应用及其前景。近年来,深度学习算法和大模型平台的发展推动了人工智能技术的突破。本文分析了人工智能对公共文化服务,特别是在内容生成、传播应用和场景体验方面的影响。AIGC技术在文本、图像、视频生成等方面的应用,为文化资源开发和内容生产带来新视角。大模型平台通过学习文化资源数据,实现个性化生成资源,推动文化机构数字化转型升级。智能机器人、数字人、AR/VR等技术为公众提供沉浸式文化体验。

在公共文化云平台发展方面,国家公共文化云平台引入5G、区块链、大数据等技术,提升了平台功能智能化程度和内容生产智慧化水平,优化了用户个性化体验。在公共文化新空间的发展上,本文讨论了“公共文化驿站”建设,展示了数字化技术在公共文化服务领域的创新应用。最后,本文对人工智能与公共文化云实现深度融合后的未来图景进行了展望,强调了政策引导和智能驱动在推动公共文化繁荣发展中的作用。

一:人工智能发展对公共文化的影响

(一)人工智能技术演进

20世纪70年代以来,人工智能(Artificial Intelligence)被称为世界三大尖端技术(空间技术、能源技术、人工智能)之一,也被认为是21世纪三大尖端技术(基因工程、纳米科学、人工智能)之一。1956年,人工智能概念在达特茅斯学院研讨会上被首次提出,标志着人工智能学科的诞生。符号主义、连接主义和行为主义是人工智能发展历史上的三大技术流派。

符号主义认为人工智能实质是模拟人的抽象逻辑思维,用符号描述人类的认知过程。上世纪70年代出现了大量专家系统,结合领域知识和逻辑推断,推动人工智能进入工程应用阶段。PC机的出现以及专家系统高昂的成本,使符号学派在人工智能领域的主导地位逐渐被连接主义取代;连接主义认为人工智能源于仿生学,并以工程技术手段模拟人脑神经系统的结构和功能。19世纪80年代,神经网络模型和反向传播算法被提出,神经网络的理论研究取得突破,1997年超级计算机“深蓝”战胜国际象棋世界冠军。2006年深度学习算法被提出,神经网络的能力再次提高。随着2016年人工智能围棋程序AlphaGo战胜围棋世界冠军,行为主义开始受到广泛关注;行为主义学派认为人工智能源于控制论,智能行为的基础是“感知—行动”的反应机制,智能只是在与环境的交互作用中表现出来,需要不同的行为模块与环境交互,以此来产生复杂的行为。

近几年,大模型平台的发展加速了各类垂直领域行业大模型应用的开发和部署。2022年面世的基于Transformer架构的人工智能对话聊天机器人ChatGPT和2024年面世的人工智能文生视频大模型Sora,相继成为人工智能技术取得新突破的标志。

(二)人工智能发展对公共文化服务的影响

1.多模态AIGC驱动公共文化创新:资源内容生成的新视角

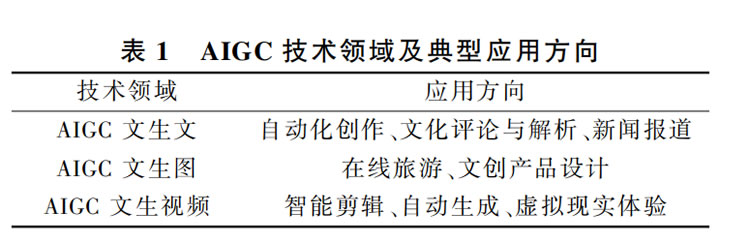

AIGC(Artificial Intelligence Generated Content,即人工智能生成内容)涵盖了文本、图像、视频等多种内容生成形式,为公共文化资源的开发和内容生产带来新的变化。通过文生文、文生图和文生视频等多种形式的应用,AIGC为公共文化的传承、创新和发展提供了有力支持。AIGC文生文能力能够分析大量文本数据,学习并模仿人类的写作风格和表达方式,生成高质量的文本内容。这种技术可以应用于新闻稿撰写、文学创作、广告文案生成等多种场景,可以大大提高内容创作的效率和质量;AIGC文生图技术已经取得了显著进步,能够生成高质量、多样化的图像内容,如海外的Stable Diffusion、Midjourney以及国内百度文心一格等都已经投入商用,可以为用户提供丰富的图像生成服务;AIGC文生视频是由深度学习模型将文本描述转化为一系列的视频帧,并通过AI算法将这些帧组合成连贯的视频内容。目前,文生视频技术还在初期阶段,但已经展现出巨大的发展潜力和应用前景。

2024年全国两会前夕,新华社新媒体AIGC工作室联合贵州分社黔灵创新媒体工作室,利用AIGC文生视频技术,让全国人大代表李利回到孩童时期,回忆和展示了贵州布依族的非遗文化。由此可见,AIGC技术不仅能提高视频制作的效率和质量,还可以通过生动的视觉呈现和个性化的内容创作,为公众带来更加丰富多彩的文化体验。这些案例展示了AIGC技术在推动公共文化传播、保护和传承方面的巨大潜力。

2.大模型赋能平台:引领服务与传播应用的创新浪潮

大模型是人工智能领域的一个重要发展方向,也是经过大量数据训练,具备高度语言理解和生成能力的人工智能模型,在语料库、知识库的构建以及智能问答系统中发挥着关键作用。2023年10月,百度文心大模型通过学习文化资源数据,实现了个性化生成美术和音乐产品的功能,有效创新文化产品生产方式,提高生产效率;大模型已实际用于补全《富春山居图》残卷,生成音乐短片《启航星》等文化活动,真正实现了运用数字化工具助力艺术创作生产,促进文化机构数字化转型升级。

为了提升用户体验,降低有声内容制作成本,“数字音频技术”可为用户提供情感语音导读、多角色对话、3D背景音等AI语音相关的产品功能体验。联通沃悦读科技文化有限公司的有声内容智能制作系统已成为文化馆等公共文化机构高效率、低成本的生产工具。

3.人工智能赋能沉浸式服务:打造极致体验场景

随着人工智能技术迅速发展,公共文化服务领域迎来了新的机遇。机器人、数字人、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等技术的引入,为公众提供了更加丰富的互动式、沉浸式文化体验。这些技术不仅提升了文化服务的质量和效率,还拓展了文化传播的广度和深度。

在文化馆中,智能机器人可以充当导览员,为参观者提供实时解说和导览服务,并通过传感器和摄像头识别参观者的行为和兴趣点,从而提供个性化导览服务,增强用户的参与感。例如,深圳市南山区文化馆在2024年6月举办的“惜物保福”锔瓷艺术体验活动中,引入先进的机器人技术,为参与者提供独特且富有科技感的非遗体验,还有数字人能够模拟人类的行为和对话。这些虚拟形象可以作为文化馆的讲解员或互动导览员,提供沉浸式的文化体验。通过自然语言处理技术,数字人能够与参观者进行对话,回答他们的问题,并提供详细的信息;AR技术可以将虚拟信息叠加在现实场景中,为参观者提供增强视觉的体验,VR技术则可以创建完全沉浸式的虚拟环境,让参观者在虚拟世界中体验历史事件或文化场景。

二:公共文化云在数字化新技术方面的探索应用

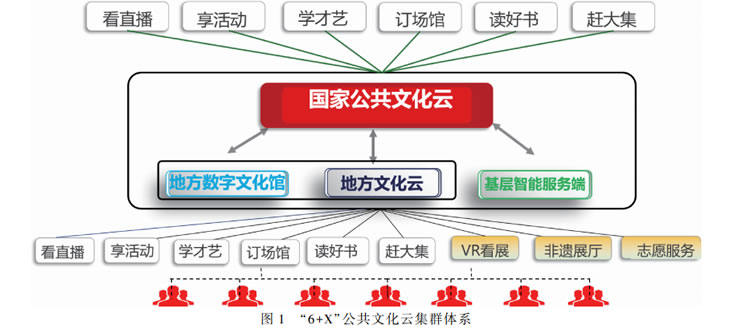

国家公共文化云是在文化和旅游部公共服务司指导下,由文化和旅游部全国公共文化发展中心(以下简称“发展中心”)打造的以看直播、享活动、学才艺、订场馆、读好书、赶大集六大功能为核心,覆盖全国的安全、便捷、权威、丰富、开放的全民艺术普及服务总平台。在国家公共文化云不断发展的基础上,发展中心联合地方文化馆、地方文旅厅(局),基于国家公共文化云六大核心功能构建了“6+X”公共文化云集群体系,如图1所示。

近年来,随着数字化技术快速发展,国家公共文化云引入5G、区块链、人工智能、大数据等适用信息技术,以用户为导向,在内容生产和平台功能等方面持续开展技术迭代升级,带动公共文化资源数和平台用户数大幅提升。

(一)内容生产智慧化水平持续提升

在内容生产方面,国家公共文化云在直播拆条、资源标签、资源检索、内容安全以及版权保护等多个维度引入最新适用技术,持续提升内容生产的智慧化水平。

音视频实时剪辑技术可支持国家公共文化云平台在各类群众文化节目直播过程中实现边播边剪,快速生成拆条资源,并及时生成回看节目。这一技术的应用缩短了内容从生产到消费的时间,提升了内容生产的时效性和丰富性。

资源标签自动化提取和加工能力的智慧化升级,提升了国家公共文化云平台资源标签的丰富程度。针对不同类型的资源采用不同的提取技术,针对视频类资源采用基于公有云智能视觉API接口能力进行视频关键帧抽取与识别;针对音频、文本类资源采用自动语音识别技术(ASR,Automatic Speech Recognition)和自然语言处理技术(NLP,Natural Language Processing)进行内容标签提取;针对图片类资源,基于光学字符识别技术(OCR,Optical Character Recognition)提取关键信息。标签自动化提取提升了资源标签丰富程度,通过资源标签和用户标签的智慧关联,也提高了用户检索感兴趣资源的命中率。同时引入Elasticsearch全文检索技术,对资源名称、内容信息等多维度字段进行分词检索,提升了资源数据的检索速度和准确性。

在内容安全方面,通过引入内容自动化机审技术、区块链版权保护技术和防盗链技术等,保障资源内容的意识形态安全。在资源上传发布前,通过区块链版权保护技术可以对用户上传的资源生成确权证书,用于保护文化作品版权;同时通过自动化机审技术对资源的意识形态安全进行自动审核,提升文化资源上传审核效率。资源上传发布后,开展实时舆情跟踪,有效杜绝了非健康内容的发布和传播。同时,防盗链技术、实时切片加密和分片播放技术为音视频资源提供了防下载保护和防盗链保护。

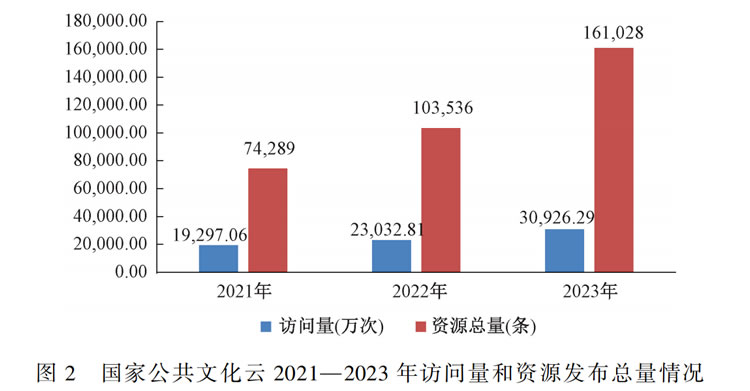

内容生产方面的技术升级带来了国家公共文化云资源量的快速增长,截至2023年12月31日,国家公共文化云累计访问量达14.38亿次,各类资源合计47万余条。其中,2021-2023年,国家公共文化云平台的访问量和资源发布总量情况如图2所示。

(二)平台功能智能化程度不断加深

在平台功能升级方面,国家公共文化云深入挖掘用户画像信息,优化个性化推荐能力,不断提升用户满意度。平台通过在前端页面不断嵌入新的数据埋点,全面捕捉和分析用户的在线行为,并对用户行为数据开展多维度采集和深度分析。在开展数据分析的基础上,平台引入用户画像技术,更加精准地识别出用户的兴趣爱好、文化偏好、活跃时间段等关键信息。通过搭建用户画像和资源标签体系,平台能够根据用户偏好更有针对性地为用户智能化推荐文化资源。这一推荐过程不仅考虑了用户的年龄、性别、职业等静态信息,还结合了用户的动态行为,如浏览历史、搜索记录、点赞评论、互动反馈等。国家公共文化云平台通过自研算法与第三方推荐算法的结合,对资源标签和用户行为进行综合评估。通过这种复合计算,平台能够针对不同用户推荐符合用户个性化需求的资源或活动,达到“千人千面”的服务效果。后续通过对用户行为的持续跟踪和分析,平台还可以及时发现用户偏好的变化,从而动态调整推荐策略。例如,如果一个用户突然对某一类型的文化活动表现出浓厚兴趣,平台可以立刻捕捉到这一变化,并在后续的推荐中给予更多的关注。这种算法不仅能够处理大量数据,还能够快速响应用户行为变化,确保推荐内容的时效性和相关性。

此外,为了优化用户体验,国家公共文化云以用户数据为基础,以单点登录(SSO,Single Sign On)机制作为核心技术,搭建了国家公共文化云统一用户认证中心。基于中央认证服务(CAS,Central Authentication Service)的服务架构打通地方文化云平台和国家公共文化云的用户接口,为实现用户互通和提升用户体验提供了坚实的技术支撑。以国家公共文化云平台为认证中枢,实现终端用户登录一次即可在多文化云平台上的免登录访问。通过构建用户管理、角色管理和权限管理三大功能模块,实现了用户数据的全域管理。目前国家公共文化云已和江苏省、浙江省等六个地方文化云平台实现用户互联。

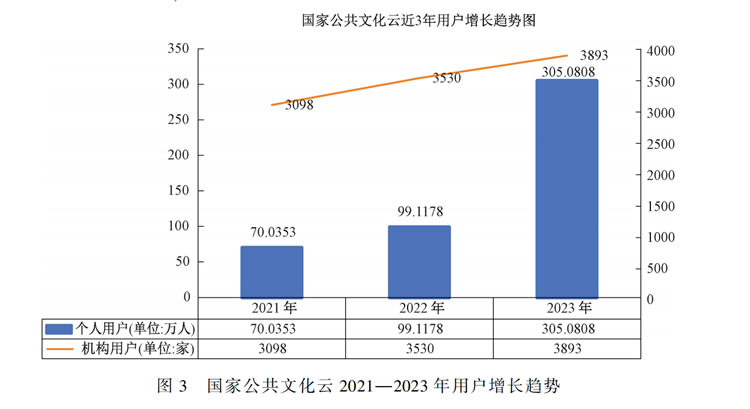

随着国家公共文化云平台功能智能化程度不断加深,用户黏性不断增强,越来越多用户选择成为国家公共文化云的注册用户。截至2023年12月31日,平台累计注册个人用户305余万人,注册机构用户3893家。其中,2021-2023年,国家公共文化云平台的用户注册情况如图3所示。

总之,随着最新的数字化技术不断引入,国家公共文化云的资源内容不断丰富,服务能力不断提升,用户黏性不断增强,有效保障了国家公共文化云作为现代公共文化服务体系重要环节的作用发挥。

(三)应用场景的创新探索

在不断提升国家公共文化云服务能力的基础上,发展中心于2023年启动了“公共文化驿站”建设开发工作,旨在打造“24小时无人值守”的公共文化服务空间,满足不同生活和消费场景中用户的文化艺术普及需求。

“公共文化驿站”作为一种创新型公共文化服务模式,依托国家公共文化云及地方文化云的各类数字资源,通过数字化技术的应用,实现公共文化服务多样化、高效化,还创新了公共文化资源的应用场景。“公共文化驿站”以灵活的配置方式、智能化的控制管理系统、新颖的互动科技手段,将丰富的文化艺术资源和公共文化服务体验引入社区、城镇、乡村、景区等空间。

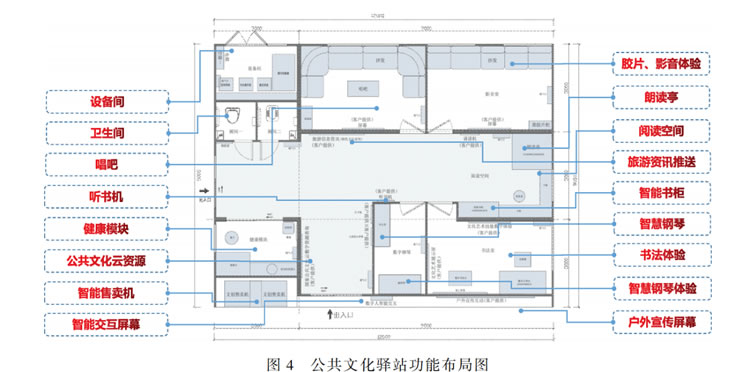

公共文化驿站根据不同场景配备了不同功能区,包括公共文化云资源展示、旅游资讯推送、智慧钢琴体验、K歌体验、影音体验、数字绘画和数字书法、阅读、健康体测、棋牌等(功能结构如图4所示)。驿站设立独立机房,依托智能化管理系统对所有硬件、软件以及内容推送进行管理,通过监控系统监控人流量、设备运行情况以及数字内容推送和服务情况等,实现驿站设备设施和资源内容的高效管理。此外,公共文化驿站引入数字内容动态推送技术,根据用户需求和行为,自动推送公共文化云平台的个性化数字内容,提高内容的互动性和吸引力,优化使用体验,提高服务的针对性和有效性。

公共文化驿站提供了移动式和嵌入式两种服务模式。移动式公共文化驿站主要适用于广场、商场、景区等没有公共文化设施覆盖的区域,可以实现快速部署实施,快速投入服务运营;嵌入式公共文化驿站主要针对乡镇文化站(村/社区文化室)等现有公共文化设施进行智慧化升级改造,提升这些现有设施的服务能力。灵活的服务模式能够适应社区、城镇、乡村和景区等不同地区的需求。作为嵌入式文化驿站示范点,北京市大兴区黄村镇三间房村公共文化驿站示范点于2024年2月建成并正式揭牌开放。该驿站在基本功能基础上,结合当地居民的文化需要增设了健身、阅读等设备,受到当地群众的欢迎。此外,2024年3月发展中心与中央文化和旅游管理干部学院合作在学院内部建设“移动式公共文化驿站”示范点,引起了广泛关注并增强了社区互动。公共文化驿站适用于多种场景,包括乡村(古镇)、城市街区、商场商圈、文旅景区和工业园区等。

2024年6月,文化和旅游部办公厅、工业和信息化部办公厅发布《关于公布2024年全国文化和旅游装备技术提升优秀案例的通知》,发展中心申报的“24小时无人值守公共文化驿站”成功入选2024年全国文化和旅游装备技术提升优秀案例。

三:人工智能与公共文化云的深度融合探讨

(一)政策引导、智能驱动,推动公共文化繁荣发展

在数字化浪潮的强劲推动下,近年来国家密集出台了一系列高瞻远瞩的文化发展政策,为公共文化服务的数字化转型与智能升级铺设了坚实的政策基石。2024年7月,第二十届中央委员会第三次全体会议召开,审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,要求“探索文化和科技融合的有效机制,加快发展新型文化业态”。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》,明确了要加快推进公共文化服务数字化建设。《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》提出构建线上线下深度融合、全方位覆盖的文化服务体系,并打造集物理布局、逻辑关联、高效链接、全面共享于一体的国家文化大数据体系,为公共文化服务的智能化转型明确了方向。《数字中国建设整体布局规划》则深化了数字化在推进中国式现代化中的核心地位,通过强化数字基建、优化数据资源、促进数字经济与实体经济深度融合,为公共文化服务构筑了强大的数字化后盾。此外,《“数据要素×”三年行动纲领(2024-2026)》聚焦于数据要素的倍增效应,鼓励数据在多元场景下的创新应用与跨主体复用,催生基于数据驱动的文化创意产品,深度挖掘文化数据价值,为公共文化服务注入新鲜血液与强劲动力。

这一系列政策举措正引领我国公共文化服务迈向数字化、智能化的新纪元。一方面,通过构建先进的文化数字化基础设施与服务网络,公众得以享受更加便捷、高效、个性化的文化盛宴;另一方面,数据要素的创新应用极大地丰富了文化创作、传播与消费的内涵与品质。展望未来,随着数字化技术的持续迭代升级,我国公共文化服务将实现更广泛覆盖、更深层次发展,为人民群众开启一个更加绚烂多彩的文化生活新篇章。

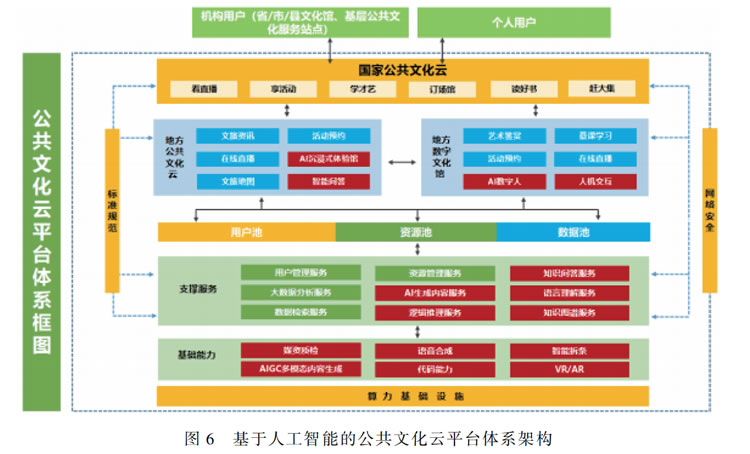

(二)人工智能技术赋能,构建面向“十五五”的公共文化云平台

“十四五”期间,公共文化产业整个发展模式着眼于创新驱动,科技革命和产业变革正处在加速发展之中。人工智能、大数据、超高清视频、VR/AR技术、5G通信技术、3D虚拟引擎技术、区块链技术等对文化产业的生产与传播模式持续产生着重大影响,新的生产工具和生产方式改变着产业结构、生态体系和企业工作流程与组织结构。“十五五”期间,我国公共文化产业将迎来重大发展机遇和重大变革,内容生产模式、传播模式和服务模式均将发生重大变化,一些新兴数字技术将从萌芽期走向快速普及应用期,产业变革将进一步深化,从数字化走向智能化、从平面化走向立体空间化、从虚实融合走向虚实一体化的进程将进一步提速,并在某种程度上完成产业整体模式的转型。

未来面向“十五五”的公共文化服务体系建设重点必将是加强数字文化内容资源建设,以全民阅读和全民艺术普及为建设方向,打造具有鲜明地方特色的公共文化数字资源库,为民众提供“6+N”的一站式公共文化服务,既包括看资讯、享活动、订场馆、学才艺、读好书、看直播六大基础功能,也可扩展至赶大集、地方非遗、文化导读数字人、知识图谱、云书房等个性化、特色化的数字公共文化服务形态。公共文化大部分服务功能都有赖于大量优质数字资源,目前公共文化机构生产内容资源的主要方式为专业生成内容(PGC,Professional Generated Content),即运营团队通过运营中台实现文化数字资源的采集、加工、剪辑、编审、存储、分发,需要投入大量的运营成本,生产效率不高。随着5G、云计算、大数据、人工智能、大模型等技术的普及,未来,AIGC将在公共文化数字资源生产体系中起到越来越重要的作用,占比快速增长,可以高效率、低成本、高质量地生产大量优质数字文化资源,解决文化馆行业数字资源短缺的痛点,助力国家文化大数据体系建设。

未来,通过接入文化AI大模型可以对海量文化资源数据进行过滤,将重复、冗余、弱相关的旁支数据自动筛除。文化AI大模型强大的自然语言理解、智能图像识别、图文生成与图文转化功能,还能够直接对文化资源数据的文字描述和图像内容等要素进行理解和识别,自动抓取关键词并智能产出对应的档案标签,自动进行数据分类。由此可见,文化AI大模型能够帮助文化机构在多个应用场景高效完成各种工作,包括数字人对话、基于NLP的知识问答和搜索、多模态知识图谱生成、AIGC文生图自动标注、画作鉴真、长视频拆条自动处理等,最终为公共文化机构提供更高效的文化数字资源生产工具,为用户提供多模态生成式应用,提升全民艺术欣赏和全民数字阅读体验,助力公共文化数字化资源建设高质量发展。

为了提升公共文化服务智能化,可以在智能算法应用、个性化文化活动推荐、数据驱动决策与活动推荐、多媒体技术增强用户参与、互动平台建设等方面进行提升。将智能算法应用于文化馆,实现资源精准推荐,基于用户兴趣模型帮助用户找到符合兴趣的文化活动,满足个性化文化需求;通过分析用户参与数据和活动热度,为基层文化服务提供决策支持,实现精准分配;运用AI技术,提高用户对文化活动的理解,增强参与感和满意度;建立用户互动平台,鼓励分享交流,提升社区凝聚力,促进社区互动,增强服务效能。

(三)数字内容创新建设,助力公共文化资源可持续生产

在当前高质量发展成为公共文化服务核心导向的背景下,文化新质生产力正以前所未有的力量驱动着公共文化领域的深度变革与高质量跃升。公共文化机构正加速步入数智化转型的快车道,致力增强数字资源供给效能与服务体验,以应对高质量发展的时代课题。因此,强化公共文化资源内容供给能力,已成为公共文化数字化建设的崭新航标。

展望未来,在“十五五”乃至更长远的公共文化服务体系构建蓝图中,人工智能将扮演创意催化剂的角色,为创作者解锁无限想象,打破传统桎梏,引领内容创作迈入新纪元。公共文化资源的内容建设,将聚焦于现有资源的整合优化、原创精品的孵化培育以及跨界融合的深度探索,旨在构建一个更加丰富多元、质量卓越的公共文化生态。这一系列举措,不仅能够有效回应民众日益增长的精神文化需求,提升全民文化素养,还将显著增强国家的文化软实力与国际竞争力,为构建人类命运共同体贡献独特的文化力量。公共文化资源的内容创新,具体包含以下几个方面:

1.整合与深掘公共文化资源

全面梳理全国公共文化资源,构建统一的文化数据库,强化数据开放共享与深度挖掘。利用AI技术深化资源组织与语义关联,精准转化资源为精神文化价值,提炼中华文化精髓与时代标识,打造共鸣性数字作品,铸就中华民族文化基因库。

2.数字化服务优化升级

依托AI与大数据技术,构建用户画像与知识图谱,实时洞察、分析并预测公共文化数字内容需求。通过数据采集、分析及可视化技术,将大数据转化为决策与流程优化能力,实现公共文化服务的提质增效。

3.AIGC赋能内容创作

利用AIGC技术精准捕捉公众文化偏好与品味,生成个性化内容与创意辅助,大幅提升创作效率与质量。其赋能的数字化内容资源不仅丰富了文化供给,更增强了虚拟与现实的交互体验,推动公共文化资源向吸引关注、激发兴趣、促进共鸣及挑战智能交往的新方向迈进。

(四)数字化深度应用,线下打造沉浸式服务场景体验

展望“十五五”,我国公共文化服务体系正步入一个前所未有的创新发展阶段。信息技术的飞速进步与智能化应用的深度渗透,促使公共文化云平台成为提升服务品质的核心引擎。其中,文化驿站新空间与智慧场馆作为平台的中坚力量,凭借前沿技术与创新管理策略,将显著增强公共文化服务的效能与体验。

1.智慧场馆的创新实践

智慧场馆依托云平台与物联网技术,实现了管理智能化与服务个性化。智能导览机器人与数字人引领多语言、多媒体互动潮流,为参观者带来沉浸式文化探索之旅。智能化管理系统精准调控环境,大数据分析优化资源配置,确保展览环境最佳化、参观流线最优化。AR/VR技术的运用让古老文化以数字化形态复活,增强展览的互动性与趣味性,吸引年轻群体深度参与。同时,在线服务与远程教育平台的搭建打破了物理界限,让优质文化资源触手可及,有助于促进全民文化素养提升。

2.文化驿站的多维拓展

文化驿站作为多元文化与健康服务的融合体,通过公共文化云平台实现了一站式管理与服务。海量数字资源在云端汇聚,可随时随地满足公众文化需求,提升资源利用效率。虚拟旅游导览、实体与数字书法体验、数字朗读亭等特色应用,不仅丰富了文化服务形式,更促进了文化互动与分享。图书自助借阅系统、休闲娱乐与健康监测设施的智能化管理,进一步提升了服务便捷性与用户体验。这些创新举措共同构建了一个集学习、休闲、健康于一体的综合服务平台,为公众带来了更加丰富多元、便捷高效的文化体验。

综上所述,文化驿站新空间与智慧场馆的广泛应用,不仅革新了公共文化服务模式,更以其智能化、多元化、个性化的特质,为公众带来前所未有的文化盛宴。展望未来,技术的持续迭代将不断拓宽服务边界,推动公共文化服务迈向更加高效、便捷、多彩的新时代。

来源 | 文化馆发展研究院

编辑 | 梁玮钢