服务热线

0516-82635900

发布日期:2022-11-03 浏览次数:次

“我用脚步丈量历史,奔走于五区五县,

不图名不图利,

只是想在变化巨大的今天,

给徐州文史留下一点文化传承。”

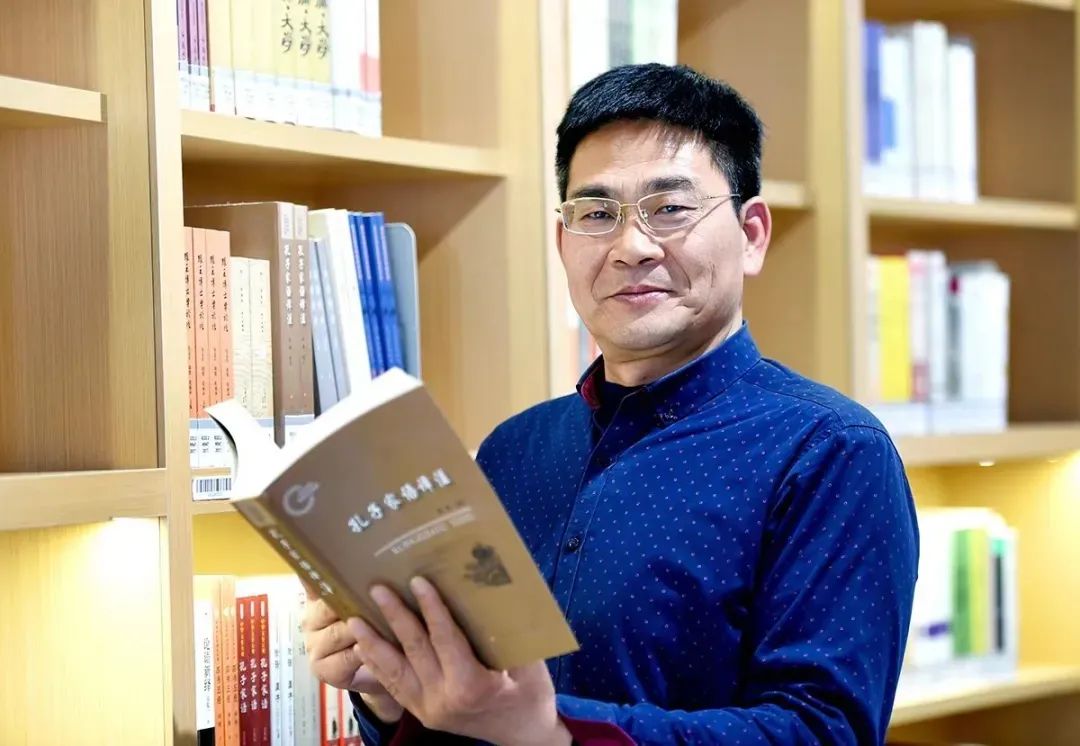

“从事山水研究二十余年,给自己的定位就是一个学生,山水研究永无止境,不登高山不知天之高也,不临深溪不知地之厚也。我用脚步丈量历史,奔走于五区五县,不图名不图利,只是想在变化巨大的今天给徐州文史留下一点文化传承。《论语》说:‘古之学者为己,今之学者为人’,学习可以陶冶情操,可以提升一个人的文化素养,如果能把掌握的知识回馈于社会和传授给他人,让这些在学习和考察之中得出的结论为城市规划、建设、文化发展等提供基础数据和理论支撑岂不更好?”被美誉为“于霞客”的于克南先生如是说。

于克南先生

于克南先生长期致力于徐州古方志和山水文化研究,通过实地探访,力图打开尘封的历史,挖掘传统文化的当下价值,并予以宣传和普及。提到山水研究与他所从事的工作之间的联系,于先生是这样回答:“开始时与工作有联系,我在城市建设部门工作十余年,参与过三环路、中山路、市县一级路等三十余条道路的新建和拓宽,也参与过地下工程的施工,工程施工中多次遇到过古迹,如奎河顶管工程遇到过徐州南门吊桥平台,青砖砌筑,高达十余米,这些古迹开启了我对这座历史文化名城了解的欲望,之后就对像地方志这样的古籍产生了浓厚兴趣。再后来,我工作调动了,地方志和我的工作已经关系不大,但是因为感兴趣,我仍然坚持花费大量时间深入进行研究。 ”

于克南先生实地考察白头山千年古槐

谈及研究成果,于克南先生如数家珍,“我在国内各大报刊上发表了109篇相关文章,因为市文联每年统计发表量,所以我有一个汇总。其中《徐州市地名中的谐音与雅化例考》《丰县东华山厚重的文化底蕴》《小金山五个名字的由来》等4篇文章被国家哲学社会科学文献中心收录。这100余篇有30余万字,仍有20余万字随笔没有发表,不过这当中有一些在‘徐州山水’个人公众号上发布。”

我们随后想到,于先生对学术的热忱着实令人钦佩,这些年在报刊、网络媒体发表了那么多文章,有没有打算集合出版专著呢?“三年前,市政协文史委派黄小葵和我签订了出书协议,但后来我自认为有些问题研究肤浅,加上文笔不够档次,就没有按时交付书稿。一开始的想法是发表八十万字后再结集出版,这样能够从中挑选一部分有质量的稿件,因此多年来对出书没有多大的欲望。今年市政协文史委宋余东主任找到我,《徐州山水》一书和《徐州园林》《徐州古建》《徐州书画》等已纳入2022~2023年“品读徐州”人文读本编撰计划。《徐州山水》准备今年八月按时交付初稿。”先生回答道。

徐州山水

于克南老师发表的文章及公众号

此外,我们了解到于克南先生毕业于南京大学法律系,对这段学习经历对他之后走上工作岗位以及从事徐州地方文史研究带来的帮助,他也是津津乐道。在研究方法上,于克南先生多是采用实证的方法,结合史料记载和实际探访进行系统研究,然后汇总、补充。在选题上多采用涉及区域广泛、自成体系的课题,如徐州古驿道、古井名泉、古村落等系列课题。而在治学品格方面,他认为自己的治学深受苏轼的影响,并提到“我基本不参考近40年来相关徐州地理方面的文章,这些文章往往具有时代色彩,容易产生误导作用。对历史的态度要实事求是,要有真凭实据,不能因为某些利益关系而歪曲历史。有人说历史就像一个任人装扮的小姑娘,我认为,历史往往只挑选自己喜欢的部分拿出来去讲,所以世界哪有什么真相,只有立场罢了。时间地点不同,看待事物的角度不同,有的人用眼睛看,有的人用心看,得出的结论肯定大相径庭。”

在问到文献资料的真伪以及平时研究所用到的文献资料版本等方面的问题时,他答道:“研究的基本上都是善本,很少用到胡编乱造的书。之前多用古书,自己没有的就问好友借阅或去图书馆浏览。这十年,我大量使用电子资源,现在研究使用的参考资料,五分之四都是从大数据检索的,如美国、英国、日本等国家和中国台湾地区对外公布的史料。我也会通过大数据对资料做一些校正,曾经遇到过他人翻译碑文有误的情况,如照抄不误,看似省事,其实是以讹传讹,因此治学应当严谨,更应当亲力亲为。”

于克南先生

随着研究的持续深入,于先生与相关文化组织与单位的联系也逐渐密切。“这些年,我和徐州市文史委、市文史办、铜山区文史委等相关机构和协会多有合作,如2018年应市政协邀请参与撰写《江苏名片》,2019年应邀参与编写《徐州市政协志》,被徐州市地名协会选为理事,徐州市苏轼文化研究会特聘为研究员,徐州市徐国文化研究会特聘为首席研究专家等。这些机构和协会在徐州历史研究方面做出了杰出贡献。”

对于徐州山水文化的宣传,于克南先生也做出了一定的努力,过程也是颇为坎坷。“这个有困难,可以说是困难重重。文化壁垒是第一大困难。以前去县里考察,会先知会文史界朋友,但后来就很少麻烦他们,他们对家乡的热爱往往把地方文化罩上一层厚厚的感情色彩,容不得别人的见解。交通也是一个困难,近处可以坐公交加步行,远处要让爱人开车相伴,万一爱人有事,考察计划有时会落空。考察经费是一笔开销,去远地考察一次两次无所谓,次数多了也是一笔不小的开支。像去睢宁,新沂、丰县等偏远地方考察,一天考察的油费、午餐、高速费等少说也要300元。但这些都阻挡不了实地考察的步伐,实地考察的意义在于更准确地掌握第一手资料,进而揭示其本质,得出符合实际的结论。获得大量参考资料也是一大困难,没有广泛的阅读,对历史的认识就不会深刻,结论深浅可想而知。”

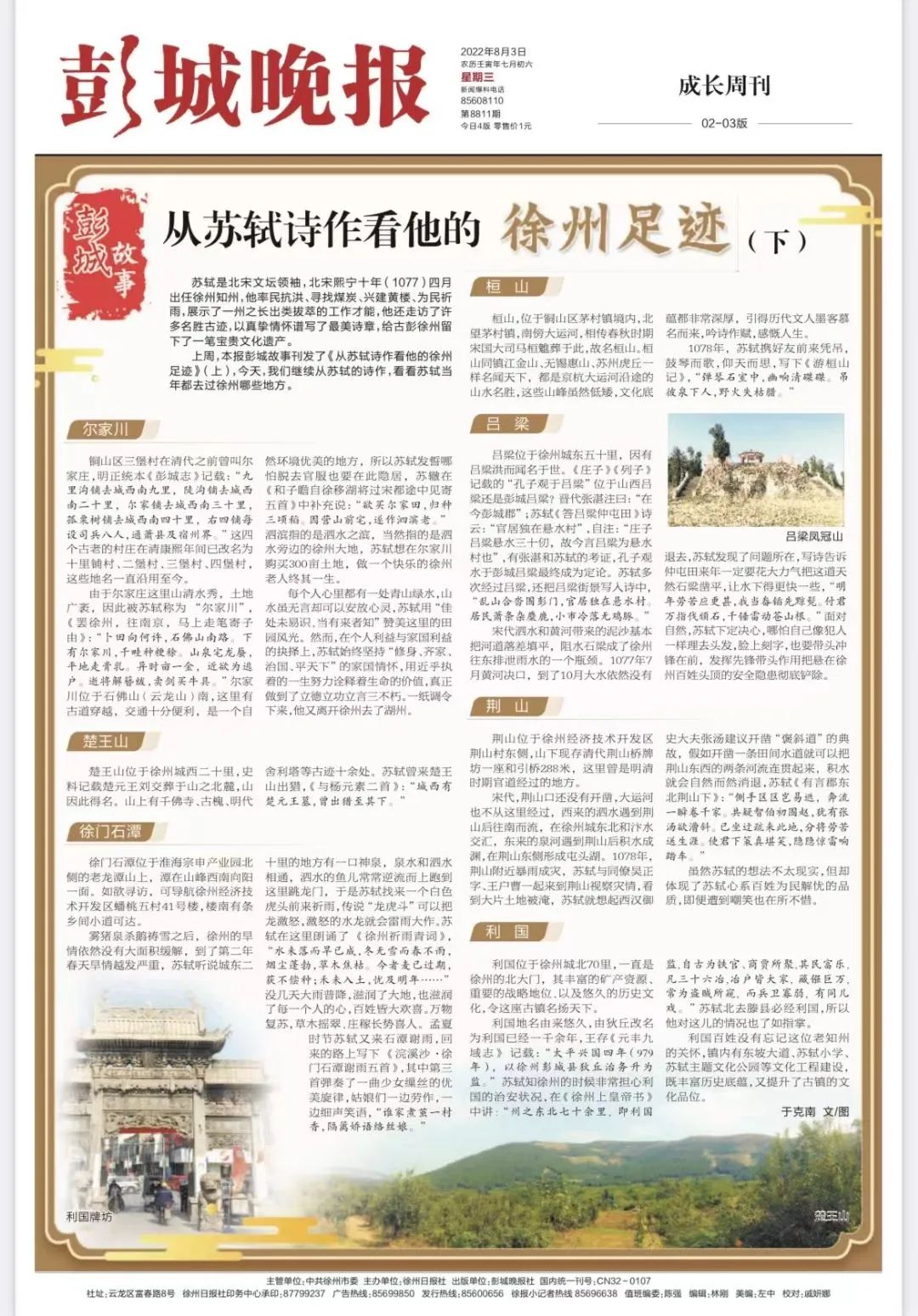

在出游考察中,于先生也结识了一些志同道合的朋友,这些朋友们因爱好而相聚,不为名利所羁。这里面既有八十多岁的老学者,也有图书馆年轻的馆员,如市人大原秘书长王大勤先生,如市图书馆张菲菲先生,他们之间无话不说,资源共享。但是由于文化壁垒,很多学者于先生都不愿意同他们交流。“文史因出现抢夺文化资源现象、个人观点偏颇等问题而形成文化区域壁垒,个别人自以为是当地文史界佼佼者,如果你到他的地盘搞研究,或者推翻他的研究结论,不仅会引起强烈不满,还会带来感情上的疏远。我不图名利,不因地域观念而添加滤镜色彩,力求考察严谨,尽力解读准确,力争宣传广泛,这些大家有目共睹,得到徐州文史界一致好评。我多次被云龙书院邀请登台演讲,多次被铜山县、邳州市、丰县等旅游和文化局邀请挖掘地方文化资源,彭城晚报开设‘都城秘境’专栏,经济开发区图书馆开设‘于霞客说徐州’系列讲座,三年来辅导风化街小学和铜山区三堡中心小学成功荣获省级特色小学称号。”

于克南先生在云龙书院

在前面的采访中,于克南先生提到了苏轼等历史人物,那么在文史研究中有没有榜样的力量在激励着先生呢?“当然有,陈师道说苏轼不爱读《史记》,究其原因,司马迁偏向写实,而苏轼偏爱豪放,这和个人写作风格有很大联系。对于我来说,我喜欢司马迁,也喜欢苏轼,介绍古迹按照司马迁的方法去写,介绍旅游和青山绿水的,按照苏轼的方法去写。余秋雨先生也是一位值得学习的榜样,他把诗歌装进散文里,读来更有品味。我的写作风格借鉴了他们三人的特点,美需要总结和归纳。”

余秋雨作品

想要了解徐州历史文化,应当从何入手?读哪些书比较好?最重要的历史资料是哪些?对于这些疑惑,于克南先生也耐心地为我们作了解答。“如果对徐州历史文化进行推广,能拿出来的至少有‘十六张名片’,徐国文化名片、彭祖文化名片、楚汉文化名片等等,要想把这些名片读得透彻,不妨翻翻有关这方面的史料。如果只研究历史地理,还是要坚持以地方志为主、其它史料为辅的原则。因为地方志是一地的百科全书,它的记载更详细更有连贯性。”

说起他这几十年来的“徐州记忆”,于先生更是娓娓道来,向我们展示了徐州的沧海桑田。“刚解放时徐州市区人口不足20万,现在市区人口已超出200万,随着人口增加城市文化有了长足发展,老城区的风土人情呈现出多元化特色,文化土壤变化越来越快,两汉文化、苏轼文化、彭祖文化等越来越受到重视。”

而对于小众历史遗迹的保护开发与徐州文旅的发展,于克南先生提出了这样的想法,“彭城晚报给我开设了小众历史景点的专栏,已经介绍了九处,如汉王镇白山头、长山石海、大彭山溶洞等,这些景点推出后,受到大家欢迎,推动了自驾游、全域旅游的深入发展。”

徐州记忆

在一草一木中,窥见徐州山水的风貌;于一字一句中,记录徐州历史的变迁。于克南先生化兴趣为专业,几十年间投身其中而不觉,为徐州风物添上了浓墨重彩的一笔,留下了别样的记忆。

采访:惠佳宇(实习)、刘振乾(实习)

文:钱克莹(实习)、王译曼(实习)

图:刘振乾(实习)、网络

责任编辑:魏小莉(实习)